30分のミニ講義を聴講しよう!溶かす・溶かさぬで世の中をより良く

「似たものは互いに溶かしあう」という化学現象を理解すれば、様々な社会課題に貢献できます。「金を油に溶かす」「健康物質を水に溶かす」「二酸化炭素を溶かさない」という、溶かす・溶かさないを科学技術として応用する私たちの研究内容を紹介いたします。

人生の岐路で、この学問と他の何かで迷われたことはありますか?

高校時代にこの学問を追究したいと感じた瞬間はありましたか?

この学問は社会・人をどのように変えますか?

溶かす・溶かさぬで世の中をより良く

先生からのメッセージ

夢ナビ講義も読んでみよう吸収されにくかった「健康成分」を効率的に体内に取り入れる研究

たくさん食べても効果はない?「あの野菜は健康にいい!」という情報を耳にして、ついたくさん食べてしまった経験はありせんか。しかし残念ながら、健康にいい機能性成分を含む食品をたくさん食べても、そのすべてが体に吸収されるわけではありません。

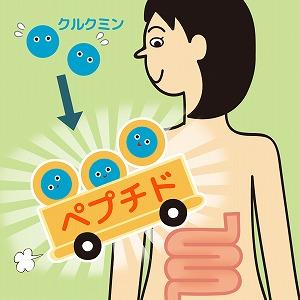

例えば、近年人気が高まっているウコンのサプリには、肝臓の働きを助けたり抗菌力を高めたりするクルクミンが含まれています。しかし、体内に吸収されるのは、摂取した分のわずか数%です。そこで現在、飲んだり食べたりしても吸収されにくい物質を、効率的に体に吸収させるための研究が進められています。「溶けるようにする」のではなく「輸送する」食品に含まれる成分は、主に腸で吸収されます。しかし、クルクミンは水に溶けにくいため、腸管から吸収されにくいのです。そこで研究されているのが、タンパク質を分解することで得られる「ペプチド」を、機能性成分と結合させて吸収率を高める方法です。クルクミンを水に溶けるように加工するのではなく、吸収されやすいペプチドで包み込むことによって体内行きの「輸送車」に乗せるイメージです。

タンパク質の分解方法によって何万種類ものペプチドが生成できるので、吸収させたい成分と結合しやすいペプチドを選べば、加工コストも安価に抑えられます。医学・薬学分野への応用も宮崎県の名産品の1つであるキンカンには、体の抗酸化力や免疫力を高める「β-クリプトキサンチン」が豊富に含まれているのですが、クルクミン同様、水に溶けにくい成分です。また、水揚げされた魚の血には、不足しやすいミネラルである「ヘム鉄」がたっぷり含まれていますが、これも腸からはわずかしか吸収されません。

これらの機能性成分や、飲み薬にしにくい薬の成分などを、効率的に体内に吸収させられるようになれば、名産品・特産品を生かした新しいタイプの「特定保健用食品(トクホ)」や、新しい服用薬が誕生するでしょう。

たくさん食べても効果はない?「あの野菜は健康にいい!」という情報を耳にして、ついたくさん食べてしまった経験はありせんか。しかし残念ながら、健康にいい機能性成分を含む食品をたくさん食べても、そのすべてが体に吸収されるわけではありません。

例えば、近年人気が高まっているウコンのサプリには、肝臓の働きを助けたり抗菌力を高めたりするクルクミンが含まれています。しかし、体内に吸収されるのは、摂取した分のわずか数%です。そこで現在、飲んだり食べたりしても吸収されにくい物質を、効率的に体に吸収させるための研究が進められています。「溶けるようにする」のではなく「輸送する」食品に含まれる成分は、主に腸で吸収されます。しかし、クルクミンは水に溶けにくいため、腸管から吸収されにくいのです。そこで研究されているのが、タンパク質を分解することで得られる「ペプチド」を、機能性成分と結合させて吸収率を高める方法です。クルクミンを水に溶けるように加工するのではなく、吸収されやすいペプチドで包み込むことによって体内行きの「輸送車」に乗せるイメージです。

タンパク質の分解方法によって何万種類ものペプチドが生成できるので、吸収させたい成分と結合しやすいペプチドを選べば、加工コストも安価に抑えられます。医学・薬学分野への応用も宮崎県の名産品の1つであるキンカンには、体の抗酸化力や免疫力を高める「β-クリプトキサンチン」が豊富に含まれているのですが、クルクミン同様、水に溶けにくい成分です。また、水揚げされた魚の血には、不足しやすいミネラルである「ヘム鉄」がたっぷり含まれていますが、これも腸からはわずかしか吸収されません。

これらの機能性成分や、飲み薬にしにくい薬の成分などを、効率的に体内に吸収させられるようになれば、名産品・特産品を生かした新しいタイプの「特定保健用食品(トクホ)」や、新しい服用薬が誕生するでしょう。先生からのメッセージ

- このTALKも見てみよう

は英語字幕あり