30分のミニ講義を聴講しよう!センシングするコンピュータから見える世界

家電製品など、さまざまな機器に組み込まれたコンピュータは、現実世界の状況を把握し、正しく動作するためにセンサデバイス(装置)を用います。人間の感覚器に相当するセンサを持ったコンピュータシステムは、従来のものとどのように異なるのでしょうか。

センサーノード、何に使う?

使い道いろいろ、センサーネットワーク

感覚器官と運動器官

センシングするコンピュータから見える世界

先生からのメッセージ

夢ナビ講義も読んでみようIoTほど派手じゃないけど、期待されてる「センサノード」って何?

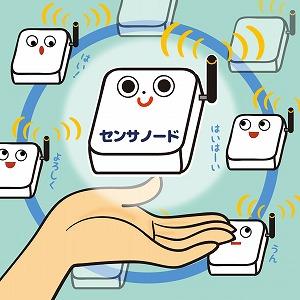

「センサノード」とは?マイコンやセンサ、無線通信デバイス、バッテリなどを組み込んだ、手のひらにのるほどのデバイス(装置)の研究が進んでいます。例えば気温や湿度、土中の水分量、加速度などを測るセンサを搭載し、防災や建築物の安全性などさまざまな事象を測定するデバイスです。今までもこうしたデバイスはありましたが有線でした。無線通信のデバイスを使うことで、低いコストでどこにでも設置できるのがメリットです。この無線のセンサネットワークのデバイスを「センサノード」と言います。センサノードに使われる分散協調システムそのデバイス同士をネットワーク上で柔軟に動作させるためのシステムが「分散協調システム」です。これは、それぞれが中央のコンピュータと通信する集中型ではなく、それぞれが互いにやりとりしながら全体として目的を達成する分散型のシステムです。ですから、センサノードは1台で使うものではないので、複数をネットワークでつないだときに、うまく協調動作しなくてはいけません。

省電力も課題です。やりとりをしながら、できるだけ無駄な動きをせずに目的を達成するシステムが求められます。それ以外にも、1台のノードの通信が途絶えた場合、その原因、例えばバッテリが切れたのか、単なる通信障害かを把握することもまた難しい問題です。ノードとノードの間に草が生えただけで通信障害が起こることがあるからです。また、数台でならできていたことが100台単位になるとできなくなるという現象も起こりうるので、パソコンでシミュレーションしながらシステムを開発していきます。応用のための課題研究が進んで、パソコンのOSのように、センサノードにも分散協調システムが共通機能として基盤に組み込まれれば、応用が進むでしょう。ほかにも、膨大なデータをどのように分析するかといったこと、またセキュリティの問題、位置情報の管理の問題など、課題は山積していますが、応用が進むと私たちの生活を大きく変え、役立つものになると期待されています。

「センサノード」とは?マイコンやセンサ、無線通信デバイス、バッテリなどを組み込んだ、手のひらにのるほどのデバイス(装置)の研究が進んでいます。例えば気温や湿度、土中の水分量、加速度などを測るセンサを搭載し、防災や建築物の安全性などさまざまな事象を測定するデバイスです。今までもこうしたデバイスはありましたが有線でした。無線通信のデバイスを使うことで、低いコストでどこにでも設置できるのがメリットです。この無線のセンサネットワークのデバイスを「センサノード」と言います。センサノードに使われる分散協調システムそのデバイス同士をネットワーク上で柔軟に動作させるためのシステムが「分散協調システム」です。これは、それぞれが中央のコンピュータと通信する集中型ではなく、それぞれが互いにやりとりしながら全体として目的を達成する分散型のシステムです。ですから、センサノードは1台で使うものではないので、複数をネットワークでつないだときに、うまく協調動作しなくてはいけません。

省電力も課題です。やりとりをしながら、できるだけ無駄な動きをせずに目的を達成するシステムが求められます。それ以外にも、1台のノードの通信が途絶えた場合、その原因、例えばバッテリが切れたのか、単なる通信障害かを把握することもまた難しい問題です。ノードとノードの間に草が生えただけで通信障害が起こることがあるからです。また、数台でならできていたことが100台単位になるとできなくなるという現象も起こりうるので、パソコンでシミュレーションしながらシステムを開発していきます。応用のための課題研究が進んで、パソコンのOSのように、センサノードにも分散協調システムが共通機能として基盤に組み込まれれば、応用が進むでしょう。ほかにも、膨大なデータをどのように分析するかといったこと、またセキュリティの問題、位置情報の管理の問題など、課題は山積していますが、応用が進むと私たちの生活を大きく変え、役立つものになると期待されています。先生からのメッセージ

- このTALKも見てみよう

は英語字幕あり