30分のミニ講義を聴講しよう!突然変異から環境DNA 現在、過去、未来を探索する。

サイエンスを学ぶ上で大切なのは、まず好きになることでしょう。自分が関心のある分野や事柄があったら、興味をもってよく観て、聞いて、そして知ってください。「好きこそものの上手なれ」、何でも興味をもって主体的に真剣に取り組めば必ず上達します。

この学問の最前線の取り組みを教えてください。

この学問について最新のトピックスはありますか?

この学問には感動やワクワクがありますか?

突然変異から環境DNA 現在、過去、未来を探索する。

先生からのメッセージ

夢ナビ講義も読んでみよう突然変異が私たちの食生活を豊かにした

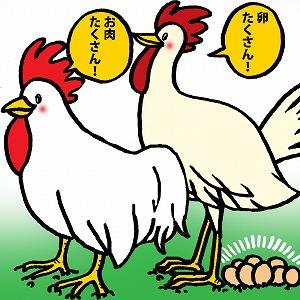

突然変異によって多様な生物が生まれる環境汚染などを理由に突然変異が起こり、通常ならありえない形態の生物が誕生することがあります。私たちはそれを異常、つまり悪いイメージで考えがちですが、実は突然変異がなければ食生活は豊かになりません。「品種改良」や「育種・選抜」という言葉を耳にしたことがあると思います。これらの技術で生み出される、収量が多いイネ、卵をたくさん産むニワトリ、ミルクをたくさん出す牛は、突然変異が起こる原理を利用したものです。人間は人為的に多様な生物を作り出してきました。突然変異はそのための原動力となっているのです。ニワトリの起源は1つかもこのことは生物の起源を見るとわかります。たくさんの種類が存在すると思っている生物も、野生としては1種しかない場合が少なくありません。ニワトリもその1つです。最新の遺伝子研究によって、養鶏に使われるニワトリの起源はアジアに広範囲に生息する「赤色野鶏」であることがわかっています。アジアにはほかにも3種類のニワトリがいますが、それらの関与が低いことがわかっています。人間は、主として赤色野鶏からさまざまなニワトリを作り出しました。代表的なものとして、卵をたくさん産む「レイヤー」と肉がたくさん取れる「ブロイラー」が有名です。人間の「保護」で多様な生物が可能になる品種改良や育種・選抜の基本的な方法とは、突然変異で偶然見つかった人間にとって都合のいい性質をもつ生物を、交配によって次の世代に生かしていくというものです。自然界ではいくら優れた性質があっても、環境に適応できなければ生き残れません。ところが、人為的に作り出された生物は環境に適応できなくても死に絶えることはありません。これは人間がそのような生物を環境から守るからです。例えば、収量はいいが病気に弱い性質をもつイネに対しては、病気の原因となる害虫を駆除することでイネを保護します。このようにして、人間は同じ種でも多様な生物を生み出すことができるのです。

突然変異によって多様な生物が生まれる環境汚染などを理由に突然変異が起こり、通常ならありえない形態の生物が誕生することがあります。私たちはそれを異常、つまり悪いイメージで考えがちですが、実は突然変異がなければ食生活は豊かになりません。「品種改良」や「育種・選抜」という言葉を耳にしたことがあると思います。これらの技術で生み出される、収量が多いイネ、卵をたくさん産むニワトリ、ミルクをたくさん出す牛は、突然変異が起こる原理を利用したものです。人間は人為的に多様な生物を作り出してきました。突然変異はそのための原動力となっているのです。ニワトリの起源は1つかもこのことは生物の起源を見るとわかります。たくさんの種類が存在すると思っている生物も、野生としては1種しかない場合が少なくありません。ニワトリもその1つです。最新の遺伝子研究によって、養鶏に使われるニワトリの起源はアジアに広範囲に生息する「赤色野鶏」であることがわかっています。アジアにはほかにも3種類のニワトリがいますが、それらの関与が低いことがわかっています。人間は、主として赤色野鶏からさまざまなニワトリを作り出しました。代表的なものとして、卵をたくさん産む「レイヤー」と肉がたくさん取れる「ブロイラー」が有名です。人間の「保護」で多様な生物が可能になる品種改良や育種・選抜の基本的な方法とは、突然変異で偶然見つかった人間にとって都合のいい性質をもつ生物を、交配によって次の世代に生かしていくというものです。自然界ではいくら優れた性質があっても、環境に適応できなければ生き残れません。ところが、人為的に作り出された生物は環境に適応できなくても死に絶えることはありません。これは人間がそのような生物を環境から守るからです。例えば、収量はいいが病気に弱い性質をもつイネに対しては、病気の原因となる害虫を駆除することでイネを保護します。このようにして、人間は同じ種でも多様な生物を生み出すことができるのです。先生からのメッセージ

- 西堀 正英 先生の他の夢ナビ講義

- 交配をより効率的かつ厳密にした最新の遺伝子研究夢ナビ講義を見る

- このTALKも見てみよう

は英語字幕あり