30分のミニ講義を聴講しよう!動物の再生能力の不思議 ~両生類を例に~

動物の中にはヒトがおよびもつかないほど高い再生の能力を示すものが存在します。代表例が両生類です。手足を切られても元通りに生やすことができ、心臓や脳を含めた体のさまざまなパーツを再生できる両生類の驚異的な再生能力について紹介したいと思います。

イモリの再生能力

動物の再生能力の不思議 ~両生類を例に~

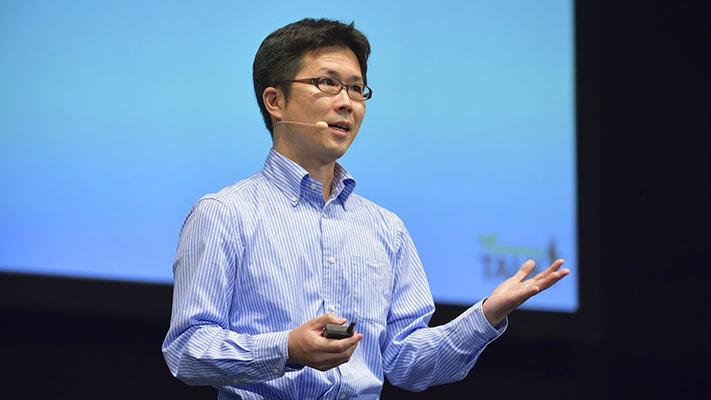

先生からのメッセージ

夢ナビ講義も読んでみよう両生類が持つ驚異の再生能力を解き明かす!

傷ついた組織を修復する再生能力人間はもちろん、脊椎動物から昆虫に至るまで、生物には破壊された組織を修復する再生能力が備わっています。その速度や程度は千差万別ですが、特に再生能力が高いのが両生類です。中でもイモリやサンショウウオなど、有尾両生類に分類される生物は高い再生能力を持ち、脳や心臓の一部を破壊されても再生できるという驚異的な能力を有しています。個体が成長し成体になってもその能力を維持し続ける点も特長のひとつです。再生能力が失われるカエル一方で子どもの頃は高い再生能力を持っていながら、成体になるとその能力が落ちてしまう生物がカエルです。このメカニズムや要因については明らかになっていませんが、おそらくは成長にともなっていくつかの遺伝子の発現が抑制され、能力の低下につながっていくのではないかと考えられています。

それでも、人間に比べれば高い修復能力を持っています。表層(表皮)の傷の場合、人間は傷口を完全にふさぐまでに1週間かかるところを、カエルの場合は半日足らずでふさいでしまいます。深層の組織(真皮)の再生にはさらに時間がかかりますが、ヒトならば傷あとが残るような深い傷でも元通りに再生してしまいます。将来の人体への応用も視野に事象はわかってはいるものの、詳しいメカニズムの解析についてはいまだ未知の領域が大きいのが発生学の分野です。両生類の研究において最大の障壁となっているのがゲノム解読です。カエルの代表種でゲノム情報が解読済みなのに対して、有尾両生類のゲノムは未解読です。実はイモリなどの有尾両生類のゲノムはヒトの10倍以上の大きさで、ゲノム解読が進められていません。最新の次世代シークエンサー(DNA配列解析装置)をもってしても解読できず、可能になるのは次々世代以降の後継機の開発後と予測されています。ゲノム解読が可能になったときこそが、再生現象の理解が飛躍的に進歩する「ブレイクスルー」のポイントです。研究の進歩により人体への応用に向けた技術革新が期待されています。

傷ついた組織を修復する再生能力人間はもちろん、脊椎動物から昆虫に至るまで、生物には破壊された組織を修復する再生能力が備わっています。その速度や程度は千差万別ですが、特に再生能力が高いのが両生類です。中でもイモリやサンショウウオなど、有尾両生類に分類される生物は高い再生能力を持ち、脳や心臓の一部を破壊されても再生できるという驚異的な能力を有しています。個体が成長し成体になってもその能力を維持し続ける点も特長のひとつです。再生能力が失われるカエル一方で子どもの頃は高い再生能力を持っていながら、成体になるとその能力が落ちてしまう生物がカエルです。このメカニズムや要因については明らかになっていませんが、おそらくは成長にともなっていくつかの遺伝子の発現が抑制され、能力の低下につながっていくのではないかと考えられています。

それでも、人間に比べれば高い修復能力を持っています。表層(表皮)の傷の場合、人間は傷口を完全にふさぐまでに1週間かかるところを、カエルの場合は半日足らずでふさいでしまいます。深層の組織(真皮)の再生にはさらに時間がかかりますが、ヒトならば傷あとが残るような深い傷でも元通りに再生してしまいます。将来の人体への応用も視野に事象はわかってはいるものの、詳しいメカニズムの解析についてはいまだ未知の領域が大きいのが発生学の分野です。両生類の研究において最大の障壁となっているのがゲノム解読です。カエルの代表種でゲノム情報が解読済みなのに対して、有尾両生類のゲノムは未解読です。実はイモリなどの有尾両生類のゲノムはヒトの10倍以上の大きさで、ゲノム解読が進められていません。最新の次世代シークエンサー(DNA配列解析装置)をもってしても解読できず、可能になるのは次々世代以降の後継機の開発後と予測されています。ゲノム解読が可能になったときこそが、再生現象の理解が飛躍的に進歩する「ブレイクスルー」のポイントです。研究の進歩により人体への応用に向けた技術革新が期待されています。先生からのメッセージ

- このTALKも見てみよう

は英語字幕あり