30分のミニ講義を聴講しよう!腎臓のアクアポリンと尿量の調節

私たちの体重の6割は水で、身体の中の水の量は腎臓で上手にコントロールされています。そこではたらく重要な分子が細胞膜の水チャネルであるアクアポリンです。アクアポリンのはたらきについて紹介しながら、精巧な人体の仕組みを学んでもらいます。

腎臓のはたらき

実際の腎臓をみてみよう

アクアポリンはどこにある?

腎臓のアクアポリンと尿量の調節

先生からのメッセージ

夢ナビ講義も読んでみよう尿量の調節に関与する、細胞膜の水の通り道「アクアポリン」とは?

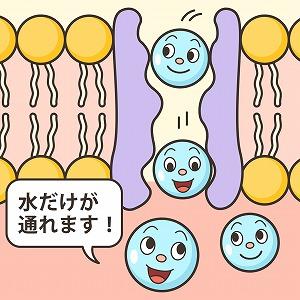

細胞には水だけを通すアクアポリンが存在する人体にはおよそ60兆個の細胞が存在しています。細胞は、脂質でできた細胞膜に包まれており、細胞が生きていくためには、細胞膜を介して細胞の外と内とで物質のやりとりが必要です。細胞膜を透過できない物質は、チャネルやトランスポーターを介してやりとりしますが、赤血球の細胞膜に、水だけを選択的に通すチャネルが存在することが1992年に発見されました。この物質は、水の穴という意味を持つ「アクアポリン」と名づけられました。アクアポリンはタンパク質の一種で、内部に水分子1つが通れるほどの孔(あな)が開いています。アクアポリンは尿量の調節にも一役人間(哺乳類)の場合、アクアポリン0~アクアポリン12までの13種類のアクアポリンが発見されています。その中で、腎臓で活躍しているのがアクアポリン2です。腎臓は血液中を運ばれてきた老廃物をろ過し、大半の水分は血管内に戻し、残りを尿として排出しています。体の中がどれくらい乾燥しているかで、尿量を調節しているのです。アクアポリン2は脳の下垂体から分泌されている抗利尿ホルモン(バソプレシン)により、尿量の調節を行っています。バソプレシンがはたらくとアクアポリン2が細胞質から細胞の表面に移動して水の通り道を作るため、たくさんの水分が回収され、尿量が減ります。アクアポリン2が細胞表面に移動するメカニズムアクアポリン2がどのようなメカニズムで移動しているのかは、まだよくわかっていません。しかしその仕組みを解き明かすカギが「リン酸化」ではないかと考えられています。アクアポリン2がリン酸化することで別のタンパク質が集まってきて、アクアポリン2が移動している可能性が指摘されています。アクアポリン2の移動メカニズムを解明することで、細胞内でのタンパク質の動きについて、その謎に近づけるかもしれません。

細胞には水だけを通すアクアポリンが存在する人体にはおよそ60兆個の細胞が存在しています。細胞は、脂質でできた細胞膜に包まれており、細胞が生きていくためには、細胞膜を介して細胞の外と内とで物質のやりとりが必要です。細胞膜を透過できない物質は、チャネルやトランスポーターを介してやりとりしますが、赤血球の細胞膜に、水だけを選択的に通すチャネルが存在することが1992年に発見されました。この物質は、水の穴という意味を持つ「アクアポリン」と名づけられました。アクアポリンはタンパク質の一種で、内部に水分子1つが通れるほどの孔(あな)が開いています。アクアポリンは尿量の調節にも一役人間(哺乳類)の場合、アクアポリン0~アクアポリン12までの13種類のアクアポリンが発見されています。その中で、腎臓で活躍しているのがアクアポリン2です。腎臓は血液中を運ばれてきた老廃物をろ過し、大半の水分は血管内に戻し、残りを尿として排出しています。体の中がどれくらい乾燥しているかで、尿量を調節しているのです。アクアポリン2は脳の下垂体から分泌されている抗利尿ホルモン(バソプレシン)により、尿量の調節を行っています。バソプレシンがはたらくとアクアポリン2が細胞質から細胞の表面に移動して水の通り道を作るため、たくさんの水分が回収され、尿量が減ります。アクアポリン2が細胞表面に移動するメカニズムアクアポリン2がどのようなメカニズムで移動しているのかは、まだよくわかっていません。しかしその仕組みを解き明かすカギが「リン酸化」ではないかと考えられています。アクアポリン2がリン酸化することで別のタンパク質が集まってきて、アクアポリン2が移動している可能性が指摘されています。アクアポリン2の移動メカニズムを解明することで、細胞内でのタンパク質の動きについて、その謎に近づけるかもしれません。先生からのメッセージ

- このTALKも見てみよう

は英語字幕あり