この夢ナビTALKは英語翻訳されています。動画の右下の字幕のアイコンをクリックすると英語字幕が表示されます。

30分のミニ講義を聴講しよう!光を操るメタマテリアルを作る

21世紀が始まろうという頃から「メタマテリアル」と呼ばれる人工材料の研究が盛んになりました。この材料を使えば、常識を超えた高性能レンズや透明マントができるかもしれないというのです。このメタマテリアルって一体何? どうやって作るのでしょう?

負の屈折率は実現可能?

光周波数における誘電率と透磁率の関係

光の波長でのメタマテリアル作成の困難

光を操るメタマテリアルを作る

先生からのメッセージ

夢ナビ講義も読んでみよう光の屈折現象を自在に操る人工材料~光メタマテリアルの世界~

世界中で競う「メタマテリアル」開発これまでの光学の世界では、「目で見える光(可視光)では、その波長よりも小さいものを見ることはできない」「自然界の物質と相互作用するのは光の電界で、光の磁界とは相互作用しない」ということが常識でした。ところが2000年ごろ、自然界の物質では起きないような光との相互作用をする新しい人工材料「メタマテリアル」が登場しました。

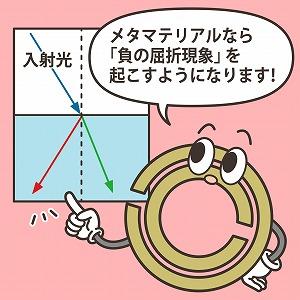

このメタマテリアルが引き起こす現象が実証されると、世界中で「究極のレンズや透明マントができる技術!」と大きく取り上げられ注目されました。以後、光に対し多様な機能や性能を発揮するメタマテリアルの研究開発が、世界中の研究者によって競って行われるようになりました。負の屈折率が超高解像レンズ実現の鍵メタマテリアルの注目すべき特徴の一つは「光の磁界と相互作用する」ことです。その性質を持った多量のナノサイズのリング状金属アンテナと棒状金属アンテナ(光エネルギーを受けて新たな光を放射する微小アンテナ)を透明な樹脂などに埋め込んで作られたメタマテリアルは、常識ではあり得ない「負の屈折現象」を起こすようになります。

このメタマテリアルが産業界に与える一番大きなインパクトは、レンズへの応用です。通常のレンズで光を小さく絞っても、そのサイズには限界(回析限界)があります。しかし負の屈折率を持つメタマテリアルではその限界を超えた集光ができ、これまでの光学顕微鏡では観察不可能だったウイルスや分子・原子なども観察できるような、超高解像レンズの実現可能性が高まったのです。広がる光学材料への応用今後基礎研究を重ね、目的に応じて光を自在にコントロールするためのメタマテリアルの構造設計や作製技術が進歩すれば、利用できる光学材料の特性が大幅に拡張されます。また、今まで注目されていなかった光の磁界を利用できるようになることで、見たことのない情報や従来の顕微鏡で調べるのとは違う新たな情報が増えるわけです。このことにより、新たな応用の世界もさらに広がっていきます。

世界中で競う「メタマテリアル」開発これまでの光学の世界では、「目で見える光(可視光)では、その波長よりも小さいものを見ることはできない」「自然界の物質と相互作用するのは光の電界で、光の磁界とは相互作用しない」ということが常識でした。ところが2000年ごろ、自然界の物質では起きないような光との相互作用をする新しい人工材料「メタマテリアル」が登場しました。

このメタマテリアルが引き起こす現象が実証されると、世界中で「究極のレンズや透明マントができる技術!」と大きく取り上げられ注目されました。以後、光に対し多様な機能や性能を発揮するメタマテリアルの研究開発が、世界中の研究者によって競って行われるようになりました。負の屈折率が超高解像レンズ実現の鍵メタマテリアルの注目すべき特徴の一つは「光の磁界と相互作用する」ことです。その性質を持った多量のナノサイズのリング状金属アンテナと棒状金属アンテナ(光エネルギーを受けて新たな光を放射する微小アンテナ)を透明な樹脂などに埋め込んで作られたメタマテリアルは、常識ではあり得ない「負の屈折現象」を起こすようになります。

このメタマテリアルが産業界に与える一番大きなインパクトは、レンズへの応用です。通常のレンズで光を小さく絞っても、そのサイズには限界(回析限界)があります。しかし負の屈折率を持つメタマテリアルではその限界を超えた集光ができ、これまでの光学顕微鏡では観察不可能だったウイルスや分子・原子なども観察できるような、超高解像レンズの実現可能性が高まったのです。広がる光学材料への応用今後基礎研究を重ね、目的に応じて光を自在にコントロールするためのメタマテリアルの構造設計や作製技術が進歩すれば、利用できる光学材料の特性が大幅に拡張されます。また、今まで注目されていなかった光の磁界を利用できるようになることで、見たことのない情報や従来の顕微鏡で調べるのとは違う新たな情報が増えるわけです。このことにより、新たな応用の世界もさらに広がっていきます。