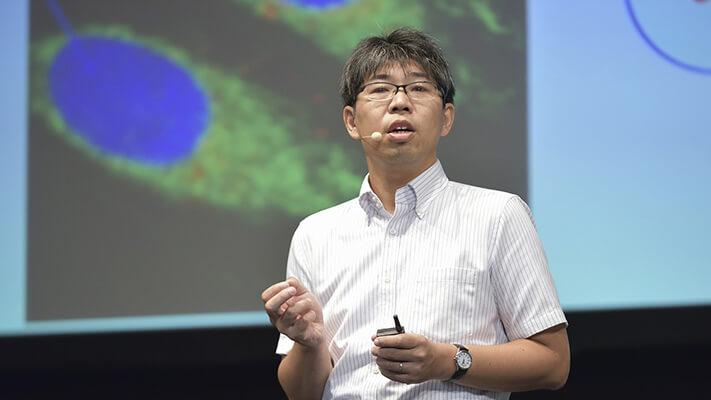

30分のミニ講義を聴講しよう!光を使って体内酸素を測る

我々は、酸素を消費してエネルギーを獲得しています。体内の酸素濃度は、場所によって大きく異なります。また、酸素が欠乏するとさまざまな病気になります。講義ライブでは、分子の吸収や発光を使って体内酸素を測る技術を紹介したいと思います。

光を放つ細胞

光を使って体内酸素を測る

先生からのメッセージ

夢ナビ講義も読んでみよう光によって、生体情報を引き出せ!

イリジウム錯体の発光現象発光現象には「蛍光」と「りん光」の2種類があります。蛍光に比べるとりん光は発光寿命が長く、低酸素下において紫外光線や可視光線を当てると発光するのが特徴です。通常低温で発光する化合物が多いのですが、「イリジウム錯体(さくたい)」という化合物は常温で強いりん光を出すまれな化合物です。錯体というのは、金属と非金属の原子が結合した構造を持つ化合物のことです。このイリジウム錯体を生物の中に入れることで、細胞内に酸素がどれくらいあるのかや、酸素がどのように使われているかなどを調べることができます。どこが病気なのかを探し出せる!人間の血流中の酸素量はパルスオキシメーターという機器に指を差し込んで測ります。しかしこの機器は指先から体全体の数値を推し測っているに過ぎず、具体的に酸素の少ない部位を探すことはできません。実はがんや脳卒中、心筋梗塞(こうそく)などの病気を発症すると、病巣では血流が悪くなり酸素量も少なくなります。そのため、これらの病巣を探すのにもりん光が使えるのです。

既に蛍光を用いてがんを探す外科手術支援技術が実用化されています。しかしこの技術は、蛍光を出す化合物を病巣に集積させる必要があるため、ほかの病巣を見つけにくい点がありますので、酸素に反応するりん光の方が汎用性には優れています。光を使えばリアルタイムの観察が可能に光の技術は21世紀に入ってから革新的な進歩を遂げ、光ファイバーを用いた海底ケーブルで大陸間がつながれるなど、あらゆる面で生活を豊かにしています。

検出機器の分野でも進化し、細胞内のカルシウムの濃度、体内で作られている酵素やたんぱく質の分析などで、何らかの発光する分子を「スパイ」として送り込み、その光を観察することで生体の情報を引き出す試みが行われています。光を使う方法は生物を生かしたまま、リアルタイムでの観察ができることが長所であり、今までわからなかった現象が解明されることが期待されているのです。

イリジウム錯体の発光現象発光現象には「蛍光」と「りん光」の2種類があります。蛍光に比べるとりん光は発光寿命が長く、低酸素下において紫外光線や可視光線を当てると発光するのが特徴です。通常低温で発光する化合物が多いのですが、「イリジウム錯体(さくたい)」という化合物は常温で強いりん光を出すまれな化合物です。錯体というのは、金属と非金属の原子が結合した構造を持つ化合物のことです。このイリジウム錯体を生物の中に入れることで、細胞内に酸素がどれくらいあるのかや、酸素がどのように使われているかなどを調べることができます。どこが病気なのかを探し出せる!人間の血流中の酸素量はパルスオキシメーターという機器に指を差し込んで測ります。しかしこの機器は指先から体全体の数値を推し測っているに過ぎず、具体的に酸素の少ない部位を探すことはできません。実はがんや脳卒中、心筋梗塞(こうそく)などの病気を発症すると、病巣では血流が悪くなり酸素量も少なくなります。そのため、これらの病巣を探すのにもりん光が使えるのです。

既に蛍光を用いてがんを探す外科手術支援技術が実用化されています。しかしこの技術は、蛍光を出す化合物を病巣に集積させる必要があるため、ほかの病巣を見つけにくい点がありますので、酸素に反応するりん光の方が汎用性には優れています。光を使えばリアルタイムの観察が可能に光の技術は21世紀に入ってから革新的な進歩を遂げ、光ファイバーを用いた海底ケーブルで大陸間がつながれるなど、あらゆる面で生活を豊かにしています。

検出機器の分野でも進化し、細胞内のカルシウムの濃度、体内で作られている酵素やたんぱく質の分析などで、何らかの発光する分子を「スパイ」として送り込み、その光を観察することで生体の情報を引き出す試みが行われています。光を使う方法は生物を生かしたまま、リアルタイムでの観察ができることが長所であり、今までわからなかった現象が解明されることが期待されているのです。