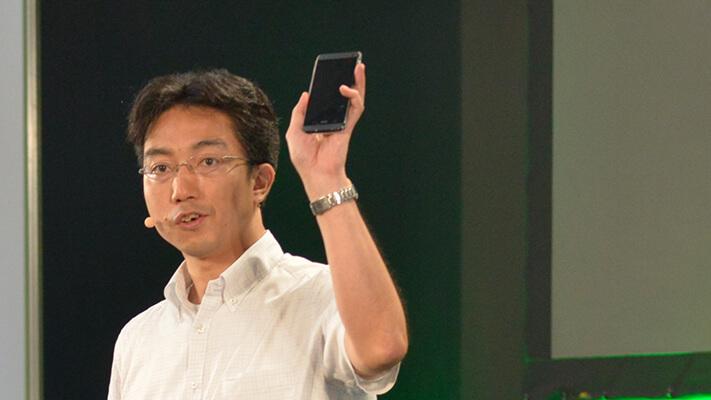

大阪大学 産業科学研究所 第1研究部門(情報・量子科学系)知識科学研究分野 教授 駒谷 和範 先生

![]()

この夢ナビTALKは英語翻訳されています。動画の右下の字幕のアイコンをクリックすると英語字幕が表示されます。

30分のミニ講義を聴講しよう!人の声を聞き取って理解し答えるロボット

人と賢く話せるロボットを作るには、人の声を認識し、話の内容を理解したうえで、次に何を話すのかを考える技術が必要です。講義ライブでは、人の音声を認識する「音声認識」の基本的な原理や、認識した結果を用いてどう理解して答えるかについて解説します。

音声認識の枠組み

漢字変換と音声認識の違い

ロボットとの会話

人の声を聞き取って理解し答えるロボット

先生からのメッセージ

夢ナビ講義も読んでみよう人間と自然に会話できるロボットをつくる

自然に会話するために必要な機能とは人間の感情を認識し、仲よくなることを目的につくられた家庭用ロボットが発表され、注目を集めています。人とコミュニケーションをとるためには、自然に会話ができなくてはいけません。そのためには、ロボットに次のような機能が求められます。それは、「音声認識」「言語理解」「対話管理」「応答生成」「音声合成」の5つです。これらを備えたシステムは「音声対話システム」と呼ばれます。

音声認識は、最近のスマートフォンにも用いられており、音の波である声をテキスト(文字)に変換する技術です。近年ビッグデータと呼ばれる巨大集積データの活用でさらに進歩しています。次に言語理解は、音声認識されたテキストの内容を理解すること、対話管理は次に何を答えるべきかを決めることです。そして、答えるべき内容をテキスト化し(応答生成)、テキストを音の波に変換します(音声合成)。これら一連の作業により、ロボットは人と話せるようになるのです。ロボットの弱点人と比べるとロボットにはいくつかの弱点があります。例えば音声を認識する場合、人間は雑踏の中でも声と雑音を区別できますが、ロボットには雑音を含むあらゆる音が入力されてしまいます。また、人の会話は文法通りではなく言葉が省略されがちですが、ロボットは、会話の流れや背景にある暗黙の知識をくみとって省略された言葉を補いながら理解することが苦手です。「昨日何食べた?」「僕、ケンタッキー」「私はコンビニで済ませたよ」などという会話は、ロボットにとって理解が難しいのです。ロボットはどこまで人に近づけるのかロボットは、人間にとって困難な計算でも難なく答えをだすことができます。ところが、人には簡単なことがロボットは苦手です。例えば、うまく相づちを打つことや、相手の語尾に言葉を重ねてしゃべるなどタイミングよく話すことは、とても難しいことなのです。人間と仲よくなれるロボットをつくるカギは、「会話を自然にコントロールする技術の進歩」にあると言えます。

自然に会話するために必要な機能とは人間の感情を認識し、仲よくなることを目的につくられた家庭用ロボットが発表され、注目を集めています。人とコミュニケーションをとるためには、自然に会話ができなくてはいけません。そのためには、ロボットに次のような機能が求められます。それは、「音声認識」「言語理解」「対話管理」「応答生成」「音声合成」の5つです。これらを備えたシステムは「音声対話システム」と呼ばれます。

音声認識は、最近のスマートフォンにも用いられており、音の波である声をテキスト(文字)に変換する技術です。近年ビッグデータと呼ばれる巨大集積データの活用でさらに進歩しています。次に言語理解は、音声認識されたテキストの内容を理解すること、対話管理は次に何を答えるべきかを決めることです。そして、答えるべき内容をテキスト化し(応答生成)、テキストを音の波に変換します(音声合成)。これら一連の作業により、ロボットは人と話せるようになるのです。ロボットの弱点人と比べるとロボットにはいくつかの弱点があります。例えば音声を認識する場合、人間は雑踏の中でも声と雑音を区別できますが、ロボットには雑音を含むあらゆる音が入力されてしまいます。また、人の会話は文法通りではなく言葉が省略されがちですが、ロボットは、会話の流れや背景にある暗黙の知識をくみとって省略された言葉を補いながら理解することが苦手です。「昨日何食べた?」「僕、ケンタッキー」「私はコンビニで済ませたよ」などという会話は、ロボットにとって理解が難しいのです。ロボットはどこまで人に近づけるのかロボットは、人間にとって困難な計算でも難なく答えをだすことができます。ところが、人には簡単なことがロボットは苦手です。例えば、うまく相づちを打つことや、相手の語尾に言葉を重ねてしゃべるなどタイミングよく話すことは、とても難しいことなのです。人間と仲よくなれるロボットをつくるカギは、「会話を自然にコントロールする技術の進歩」にあると言えます。先生からのメッセージ

- 駒谷 和範 先生の他の夢ナビ講義

- ロボットを賢くするための方法とは夢ナビ講義を見る